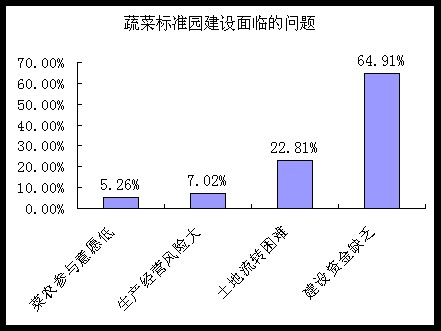

开展蔬菜标准园创建,集中技术、集约项目、集中力量发展蔬菜标准化生产,对于蔬菜产业发展方式转变、经营方式创新、提高“菜篮子”产品质量安全水平,具有重要的示范引领作用。参加第三期农牧渔业大县局长轮训(蔬菜局长)班的学员反映,各地蔬菜标准园建设取得长足发展。问卷调查结果显示,参训学员所在县平均建设标准园8.7个,蔬菜标准园面积占菜地比重为8.08%,占总产量的9.53%,占总产值的11.43%。学员们充分肯定标准园创建对提高产品质量、保障食品安全的重要作用,同时,也反映了目前标准园建设面临的几个问题。

首先,建设资金缺乏。湖南省湘潭县刘新谷局长说,园区内的水、电、路等基础设施应由政府出资建设,企业没有能力和意愿投资。长沙县的张卫东局长介绍,该县对于投资标准园建设的企业,长沙市和长沙县每亩各补助1000元,还补助7%的建设用地,对农民流转土地的,连续三年补助300元。去年一年长沙县就建了20个标准园。但其他学员纷纷表示,当地的财政资金不如长沙县充沛,无力大幅度、持续地补贴标准园建设。

其次,土地流转困难。学员们认为,规模化是标准化的前提,一家一户的蔬菜种植无法实现标准化生产,但大部分学员反映土地流转是个问题。广东高要市曹剑锋局长说:“在我县标准园建设过程中,90%的农民都同意了,但个别中心区域的农民不同意,标准园还是建不成。”也有局长表示,一些地区出于交通、参观方便的考虑,蔬菜标准园重点流转公路两旁的土地,也加大了土地流转的难度。

第三,生产经营风险大。广西区田阳县陈叔敏局长认为,由于标准园的蔬菜并非都能卖得好价,再加上经营不善等原因,园区中的部分企业在经营了3年后,就因亏损而倒闭。这导致土地闲置,使标准园的可持续发展成为问题。

此外,菜农参与意愿还不高。山西省曲沃县王建元局长说:“部分农民对标准化生产认识不够,对一些技术不熟悉,只知道生产增加了很多工序,生产的优质蔬菜产品难以优价,因而缺乏主动参与的意愿”。

针对以上问题,局长们建议:一是资金整合到园。对于蔬菜生产大县,建议将标准园建设、农技推广示范县、测土配方施肥、阳光工程等项目资金,实行统一安排、捆绑使用,向蔬菜标准园建设倾斜投入。二是理顺各方关系。政府应发挥组织推动的主导作用,同时依靠市场机制调控和配置资源,把农民专业合作社和农业产业化龙头企业作为标准园建设的重要主体,形成了“县、局、镇、社、户”紧密配合、分工协作的工作局面。三是强化品牌效应。在园区中推行“公司+合作社+园区+农户”经营模式,龙头企业统一对园区蔬菜进行加工包装销售,积极申请“三品一标”,增强企业的市场竞争力和标准园的可持续发展性。四是提高组织化程度。通过政策扶持、科技服务,专为园区及周围农户统一提供肥料、农药、农膜等农资服务,扩大蔬菜生产一体化服务效果,调动农民群众的主动性和积极性,把蔬菜专业合作社发展与标准园建设同步推进,逐步解决土地流转难题。