摘要:2014年开始的新一轮农产品价格形成机制改革经过四年探索,取得了一定的成效,但也存在一些尚未解决的难点,比如多重政策目标难以同时实现,政策成本高,缺乏系统性与协调性,生产者面临较大风险等,为此本文提出构建政策体系,通过政策组合实现多重目标;探索多种补贴方式,减轻财政负担及行政成本;结合数字农业建设,建立健全基础数据库;统筹考虑不同品种,完善价格形成机制改革的调控体系;加快农业政策性保险的探索利用,转移生产者风险;通过法律手段构建长效机制,稳定生产者预期等政策建议。

关键词:农产品价格形成机制 政策目标 补贴方式 成本高昂 风险

2018年中央一号文件提出深化农产品收储制度和价格形成机制改革,这是中央第五年推进并深化农产品价格形成机制改革。始于2014年的新一轮农产品价格形成机制改革,取得了一定的成效,新疆棉花、东北玉米基本建立起市场价格形成机制,促进了试点地区下游产业的良性发展,但是农产品领域结构性矛盾突出,库存量、进口量高企,财政压力较大,国内外差价扩大等问题依然存在。完善农产品的价格形成机制,充分发挥市场机制作用,解决农业结构性矛盾,确保国家粮食安全与农民利益,是农业供给侧结构性改革的当务之急,也是当前深化农村改革的重头戏。

一、农产品价格形成机制改革探索

(一)农产品价格形成机制改革的原因

建国以后我国农产品价格形成机制大致经历了统购统销价格形成机制、双轨制价格形成机制、保护价与最低收购价价格形成机制三个阶段。1992年到1998年,我国建立起整个农产品市场价格形成机制的基本框架(蒋和胜,1999)。2004年,我国全面放开粮食收购和价格,同时提出“转换粮食价格形成机制,国家在充分发挥市场机制的基础上实行宏观调控”,[1]此后国家先后出台了稻谷、小麦粮食最低收购价政策,玉米、大豆、油菜籽、猪肉、糖、棉花等大宗农产品临时收储政策,调动了农民生产积极性,促进了粮食产量增加。

但是由于实际操作过程中出现的偏差,使得一些矛盾开始出现并逐步积累。从2009年开始,国家为了弥补农民种粮生产成本的快速上升,连续四年较大幅度提高了最低收购价和临储价格,政策性收储主导的价格刚性上升,不仅影响市场机制的发挥,导致市场信号扭曲,农产品结构性过剩,而且导致库存压力增高、进口压力增加、国内外差价不断扩大。2010年,稻谷、小麦和大豆的国内平均价格开始超过国际市场的离岸价格,2013年,国内粮、棉、油、糖等大宗农产品的价格均已超过国外进口产品到岸税后价格(方向明等,2015)。因此,国家从2014年开始启动新一轮主要农产品价格形成机制和粮食收储制度改革。

(二)农产品价格形成机制改革的探索及成效

2014年,中央一号文件提出探索推进农产品价格形成机制与政府补贴脱钩改革,逐步建立农产品目标价格制度,并于当年启动东北和内蒙古(后面简称为东北地区)大豆、新疆棉花目标价格补贴试点。试点地区的目标价格由国家统一制定,采取“生产成本+合理利润”的方法确定,且一年一定,具体的补贴发放办法则由试点地区制定并向社会公布。大豆目标价格为4800元/吨,目标价格补贴基本依据实际种植面积进行拨付和发放;棉花目标价格为19800元/吨,目标价格补贴采用棉花实际种植面积和籽棉交售量相结合的方式,其中中央补贴资金60%按面积补贴,40%按实际籽棉交售量补贴。

2015年,中央一号文件提出:总结新疆棉花、东北和内蒙古大豆目标价格改革试点经验,完善补贴方式,降低操作成本,确保补贴资金及时足额兑现到农户。由于2014年新疆棉花目标价格补贴试点付出了高昂的财政和行政成本,且效果不甚理想。2015年,新疆棉花目标价格调整为19100元/吨,补贴方式改为年度可用补贴总额的10%对南疆四地州按面积补贴,90%对全区实际种植者按交售量补贴。此外,中央取消了油菜籽的临储政策。

2016年,中央一号文件提出采取“分品种施策、渐进式推进”的办法,完善农产品市场调控制度,积极稳妥推进玉米收储制度改革,建立玉米生产者补贴制度。2015年由于国内玉米整体丰产,下游玉米需求有限,天量库存难以消化,国内玉米市场供需失衡问题严峻,玉米价格开启断崖式下跌行情。因此,2015年底政府出台了关于“镰刀弯”地区玉米结构调整的指导意见,旨在鼓励和引导农户调减玉米种植面积,并于2016年按照市场定价、价补分离的原则,在东北地区推进玉米收储制度改革。同时,继续深入推进新疆棉花、东北地区大豆目标价格改革试点。

2017年中央一号文件提出深化粮食等重要农产品价格形成机制和收储制度改革,坚定推进玉米市场定价、价补分离改革,健全生产者补贴制度,调整完善新疆棉花目标价格政策,调整大豆目标价格政策。经过三年的试点,新疆棉花改革比较成功,实现了市场定价,基本建立起市场价格形成机制,国内外差价从5000元/吨下降到450元/吨(杜鹰,2016),2017年,国家提出深化棉花目标价格改革,对新疆棉花补贴数量进行上限管理,目标价格按照近三年生产成本加合理收益确定,并且由一年一定改为三年一定;大豆改革效果并不理想,虽然基本实现了市场定价,但是由于种植大豆比较效益较低,农户种植意愿不强,种植面积与总产量都有所下降,未能实现调整种植结构的目标,而且与进口大豆相比,无论价格还是质量都缺乏竞争优势(张晶等,2016)。2016年玉米改革,由于生产者补贴与种植结构调整补贴不协调,导致按政策要求调整种植结构的农户没有补贴而种植玉米的农户反而获得了补贴,一定程度上影响了政策目标的实现。鉴于此,2017年,国家在东北地区继续实施和完善玉米市场化收购加补贴机制,同时大豆目标价格政策也调整为实行市场化收购加补贴机制,鼓励增加大豆种植,合理调减非优势产区玉米生产。经过两年时间,玉米“市场化收购加补贴”改革成效显著,玉米市场价格形成机制现已形成,2017年玉米新粮上市以后,东北地区玉米价格出现恢复性上涨,出现了种植结构调整优化、加工企业全面激活、产业竞争力明显提高的局面(李亚飞,2018)。

新一轮农产品价格形成机制改革经过四年探索,取得了较好的成效,尤其是棉花与玉米改革,但是农产品领域问题仍不容乐观。虽然棉花、玉米进口量、库存量有所减少,但是库存量仍然是世界第一。此外,2017年,大豆进口量再次刷新历史新高,累计进口9553万吨,比2016年增加13.8%,占世界进口量的64.6%,我国大豆对外依存度高达86%,并且有继续增加的趋势;稻谷累计进口403万吨,较2016年增加13%,且库存量、进口量均为世界第一;小麦累计进口442万吨,虽然占比不大,但是库存量为世界第一;作为玉米替代物的高粱进口量也居世界世界第一;油菜籽进口量稳居世界第一。[2]大豆、稻谷、高粱、油菜籽进口量在世界进口量中的占比如表一。稻谷、玉米、小麦、棉花库存量在世界库存量中的占比如表二。

因此,缩小国内外差价,减少进口压力、库存压力、财政负担,破解地板(农产品生产成本)价格上涨与天花板(进口成本)价格下压导致的调控难题,急需农产品价格形成机制进一步深化改革。

表1 大豆、稻谷、高粱、油菜籽的世界进口量及前三位占比

|

世界大豆进口情况 |

世界稻谷进口情况 |

||||

|

国家 |

进口量(万吨) |

世界占比(%) |

国家 |

进口量(万吨) |

世界占比(%) |

|

中国 |

9700 |

64.57 |

中国 |

550 |

11.86 |

|

欧盟 |

1400 |

9.32 |

孟加拉国 |

330 |

7.12 |

|

墨西哥 |

430 |

2.86 |

尼日利亚 |

260 |

5.61 |

|

其他 |

3493.5 |

23.25 |

其他 |

3496.4 |

75.41 |

|

总量 |

15023.5 |

100 |

总量 |

4636.4 |

100 |

|

世界高粱进口情况 |

世界油菜籽进口情况 |

||||

|

国家 |

进口量(万吨) |

世界占比(%) |

国家 |

进口量(万吨) |

世界占比(%) |

|

中国 |

630 |

75.62 |

中国 |

470 |

28.61 |

|

日本 |

55 |

6.6 |

欧盟 |

420 |

25.57 |

|

墨西哥 |

20 |

2.4 |

日本 |

245 |

14.91 |

|

其他 |

128.1 |

15.38 |

其他 |

507.7 |

30.91 |

|

总量 |

833.1 |

100 |

总量 |

1642.7 |

100 |

注:根据FAS USDA数据整理

表2 稻谷、玉米、小麦、棉花的世界库存量及前三位占比

|

世界稻谷库存量 |

世界玉米库存量 |

||||

|

国家 |

库存量(万吨) |

世界占比(%) |

国家 |

库存量 (万吨) |

世界占比(%) |

|

中国 |

9400 |

66.76 |

中国 |

7955.4 |

39.17 |

|

印度 |

1800 |

12.78 |

美国 |

5975.3 |

29.42 |

|

印尼 |

352.7 |

2.51 |

巴西 |

1061.9 |

5.23 |

|

其他 |

2526.7 |

17.95 |

其他 |

5316 |

26.18 |

|

总量 |

14079.4 |

100 |

总量 |

20308.6 |

100 |

|

世界小麦库存量 |

世界棉花库存量 |

||||

|

国家 |

库存量(万吨) |

世界占比(%) |

国家 |

库存量 (万包,每包480磅) |

世界占比(%) |

|

中国 |

12704.9 |

47.75 |

中国 |

4086.9 |

46.15 |

|

美国 |

2746.5 |

10.32 |

印度 |

1263 |

14.26 |

|

俄罗斯 |

1533 |

5.76 |

巴西 |

825.9 |

9.33 |

|

其他 |

9625.2 |

36.17 |

其他 |

2679.6 |

30.26 |

|

总量 |

26609.6 |

100 |

总量 |

8855.4 |

100 |

注:根据FAS USDA数据整理

农产品价格形成机制改革的难点

当前农产品价格形成机制改革试点取得了一些经验,但是也存在一系列难题需要破解。

(一)多重政策目标难以同时实现

我国大豆、棉花目标价格改革,旨在通过改革消除政府对市场的扭曲,初步建立起市场价格形成机制。实际试点证明,改革难以兼顾农民收益增加、农产品产量增加、市场平稳运行等多重目标。

目标价格改革的核心是“价补分离,市场定价”,希望通过改革将价格中“保收益”的功能分离出去,消除政策对市场价格形成的扭曲。2014年新疆棉花目标价格补贴采用与当年的种植面积和交售量挂钩的措施(新疆生产建设兵团除外),导致政策并未脱离“保收益”和“保产量”的目标。改革当年不仅耗费了大量的财政行政成本,而且农户籽棉销售收入减少,远低于预期,从而导致了种植面积的不确定性,未达到预期效果。2015年新疆棉花目标价格补贴改为主要与实际交售量相挂钩,放弃了产量激励目标以后,反而取得了较好的效果,不仅棉花价格上涨,棉农收益也增加了。而大豆目标价格改革效果并不理想,由于东北地区不同作物的比价不合理,种大豆的收益要远远低于种玉米和水稻,在国际大豆价格持续走低的背景下,尽管目标价格高于临储价格[3],但是不仅没有实现“保收益”,“保产量”、“稳市场”的政策目标也未达到预期。与改革前的2013年相比,2016年东北地区大豆种植面积与产量虽然分别增加15.7%、17%,但是2017年大豆进口量比2013年增加50.8%,而且黑龙江、辽宁大豆目标价格补贴标准在分别上调113%、12.3%的情况下,只要市场价格跌到1.9元/斤以下,就会面临亏损(程郁等,2017)。

(二)财政成本及行政成本高昂

虽然改革后财政成本总体有所减少,但是负担仍然很重。根据估算,2014年新疆棉花目标价格的财政补贴额达到260亿元(黄季焜等,2015);2014年东北和内蒙古大豆目标价格的财政补贴额约为3O亿元,2015年同比增长了一倍(张晶等,2016);2016年,东北和内蒙古玉米生产者的补贴总额达到390多亿元(李国祥,2017)。

除了中央财政负担较重以外,由于我国农业规模小,种植户多,地方也付出了高昂的行政成本。对众多小农户挨家挨户实地调查耗费大量的人力物力成本,而且部分地区还存在重复核实、多轮核实种植面积的情况,操作成本非常高。2014年新疆三轮棉花种植面积核查总成本高达5.47亿元(黄季焜等,2015),黑龙江某市不含人工成本的大豆目标价格补贴调查核实费高达31.47万元(陈菲菲等,2016)。由于发放补贴前期需要进行农户上报、实地调查、测量、统计、公示,甚至几轮核实等众多环节,极大增加了地方工作量,干扰了地方的正常工作。如此高昂的财政和行政成本,显然难以长期支撑。

(三)统计口径不同影响补贴金额

由于中央与地方的统计口径不一致,存在中央核定的产量与种植面积偏低,而采集到的市场价格偏高等因素,导致农户的补贴金额被摊薄。2014年中央与新疆核定的棉花种植面积、产量分别为3548万亩、370万吨与4082万亩、477万吨(张杰等,2016),分别差15.1%、28.9%。中央与黑龙江核定的大豆种植面积分别为3865万亩、4250万亩(陈菲菲等,2016),差10%。2015年中央与新疆核定的棉花产量分别为350.3万吨、429.8万吨,差距达22.7%;中央与黑龙江核定的大豆种植面积分别为3865万亩、4407万亩(程郁等,2017),差14.0%。 可以看出,中央核定的面积与产量明显低于地方核定数据,但是目标价格补贴资金都是按照中央统计口径执行,这使得补贴金额被摊薄。

此外,由于市场价格获取的渠道设置不够合理,政府采集的主要是流通环节的价格,采集到的市场价格普遍高于农户田间地头的售价,使得补贴进一步被摊薄。棉花采集的是采价期内全区轧花厂收购籽棉的平均价格,大豆采集的是收储、加工企业的收购价格,而农户在田间地头的出售价往往要低20%-25%(蒋黎,2016)。2014年,发改委采集的黑龙江大豆市场价为4244元/吨,而农户的实际销售价为3900元/吨(陈菲菲等,2016)。摊薄后的补贴,导致基层农户对政策的满意度降低。

(四)“分品种施策”对当前调控体系提出了挑战

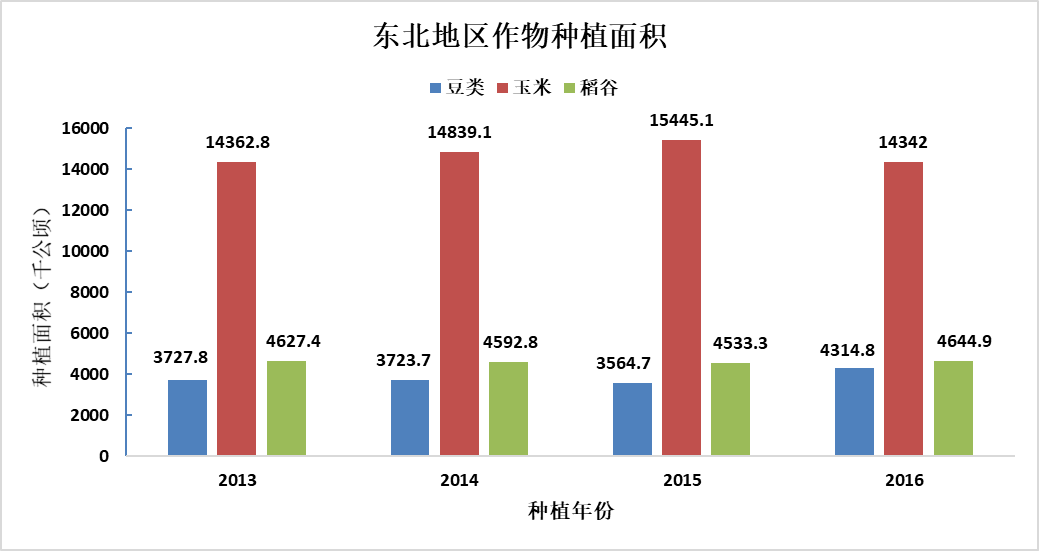

由于当前“分品种施策”的办法,缺乏对不同品种粮食比价关系和农作物种植结构的统筹考虑,一定程度上加剧了农业生产结构的失衡。以东北地区大豆、玉米改革为例,由于东北地区大豆与玉米、水稻种植存在替代关系,差异化政策影响该地区的种植结构,从而影响市场对不同作物生产资源的优化配置。大豆目标价格水平不能弥补其比较收益劣势,农户纷纷改种玉米,导致目标价格改革后大豆播种面积反而下降。2015年东北地区大豆种植面积减少163.1千公顷,玉米种植面积增加1082.3千公顷,直到2016年玉米改革后,大豆播种面积才开始增加。随着2016年大豆和玉米价格与市场的接轨,水稻由于最低收购价政策的支持明显具有更高、更稳定的收益,生产者又开始改种稻谷,一些地方甚至通过多种方式推进“旱改水”。2016年稻谷种植面积比2015年增加111.6千公顷,这对已处于历史高位的稻谷库存产生了更大的压力。但是从长远来看,对玉米等饲料粮的需求将会增加,也就是说玉米供给过剩可能是阶段性的,而对稻谷等口粮的需求是减少的,这种种植结构的调整将对农业生产结构产生不良影响。农产品价格形成机制改革以来东北地区大豆、玉米、稻谷的种植情况见图一。

图1 农产品价格形成机制改革以来东北地区大豆、玉米、稻谷的种植情况[4]

稻谷、小麦作为国家粮食安全战略中要保障绝对安全的口粮,也存在价格过高、库存过高、财政负担很重的问题。2016年底,小麦、大米的国内价格已经比完税价格分别高 34.2%、39%(杜鹰,2016)。此外,小麦进口量虽然不大,但是也反映了优质品种供给不足的问题。稻谷阶段性过剩特征明显,由于稻谷产业链条短,消费弹性小,去库存压力也非常大。由于稻谷与小麦的特殊战略意义,其价格形成机制改革虽已迫在眉睫,但必须慎之又慎。

(五)生产者面临较大的风险与不确定性

目标价格及玉米价补分离政策的实施使农户等生产者面临的风险与不确定性增加。政策实施缺乏时效性与稳定性,导致生产者面临较大的政策风险;而市场价格形成机制的基本建立,又会使生产者面临的市场风险增加。

大豆、棉花目标价格及玉米收储制度改革政策的具体操作细节公布滞后且一年一变,影响生产者的生产计划,增加了生产者的政策风险。以大豆为例,2014年5月17日公布大豆目标价格水平,此时大部分地区的农民已完成播种(陈菲菲等,2016),9月下旬大豆收割工作已经开始,但是《实施方案》还没有及时公布,10月份市场价格的监测工作才开始启动(蒋黎,2016)。2015年1月下发执行2014年东北大豆目标价格,此时农户都已经收割完毕,种植面积核定困难(郑鹏等,2016)。棉花、玉米也面临同样的情况。耕种以后公布的实施政策,将使生产者面临较大的政策风险。

农产品价格由市场决定,一方面由于市场固有的价格波动增加了生产者的入市风险,另一方面,由于生产者掌握的市场信息有限,难以把握价格波动的节奏,容易出现扎堆卖等问题。改革后,买卖双方对农产品价格的预期不一致,出现了收获后双方入市均不积极,而资金需求量增加时集中售卖,导致卖粮难和价格下滑的情况。2015年4月底,东北地区2014年的余豆比例高达30%~35%,是2013年同期的3倍(蒋黎,2016)。2016年12月初,玉米的售粮进度比往年慢40%~50%(蔡海龙等,2017)。售粮进度减缓,将给售粮主体,尤其是将使新型经营主体带来巨大的资金压力,影响其贷款偿还能力。

农产品价格形成机制改革的对策建议

(一)构建政策体系,通过政策组合实现多重目标

我国农产品价格改革,取得了一定的成效,但是也存在一些弊端。一是一项政策工具被赋予多重目标时,往往由于政策目标之间缺乏系统性与兼容性,很难同时实现。虽然我国农产品目标价格改革希望通过市场定价将保收入的功能从临时收储政策中分离出来,但在实际操作中,由于与当期种植面积相挂钩,仍然没有脱离保收入、保产量的功能。二是我国不同农产品形成价格机制的政策分立,缺乏统筹考虑,由于农产品种植存在替代效应,容易导致对一种农作物的支持政策影响另一种作物的生产供给情况,从而影响国家粮食生产、粮食安全。比如,新疆棉花和粮食种植面积相当,棉花价格改革导致棉花种植面积增加,由于棉花与粮食种植存在一定的替代效应,那么相应的粮食种植面积就会减少,粮食安全保障就会受到影响。此外,东北地区大豆目标价格改革导致一些农户改种玉米,使得本已库存很大、产业发展不良的玉米面临更大压力,而玉米收储制度改革之后,又导致一些农户改种水稻,这对库存更难消化的水稻来说,无疑雪上加霜。

实际上,农产品价格形成机制改革不应该是几个政策简单的叠加,而应该是一连串的行动。在确定主要政策目标后,要制定一系列配套措施。建议在保障国家粮食安全的前提下,将帮助农户抵御市场风险作为主要政策目标,构建政策体系,健全相关的配套政策,通过建立完善的市场信息发布制度、农户经营信息系统,为市场信息采集、目标价格测算、补贴测算等提供真实、可靠的依据。通过探索农民收入直接补贴、支持价格补贴、目标价格保险制度、农业收入保险等多种政策组合实现农民增收、农产品产量增加以及农产品结构调整的政策目标。值得注意的是,探索多种政策工具,构建政策体系并不是所有政策工具都用到,而是根据不同政策目标灵活选用不同政策工具,以此提高政策效率。

(二)探索多种补贴方式,减轻财政负担及行政成本

由于我国农户种植面积小而散,而农户每年的种植情况不同,按照当期种植面积补贴的结果就是每年都要耗费大量精力进行统计核实,极大的增加了行政成本。为了简化操作,提高补贴效率,减轻财政负担,建议完善补贴方式,探索分类补贴与半脱钩化补贴等多种补贴方式。

一是探索对不同种植规模的分类补贴。我国人多地少的国情决定了许多农户种植面积较小,例如吉林某市(县)发放补贴涉及1158户,10亩以下的就有1013户,最小的仅0.3亩,补贴资金16元(程继斌,2016)。对大量小规模或极小规模种植户进行面积核查及统计发放补贴,成本非常高。建议研究不同规模种植面积的补贴成本及补贴金额,并在此基础上进行分类补贴,国家与中等规模及大规模种植户签订合同,保障农产品的供给;国家按照某一个固定的值对小规模或极小规模种植户进行补贴,保障小农户的基本收益。

二是探索半脱钩化补贴。因为与当期种植面积相挂钩的补贴会影响农民的生产决策,进而影响市场供给,从而对市场产生一定的扭曲,受到WTO“黄箱”政策的约束。美国在不断调整农产品价格目标价格政策的过程中,设计出了与实际生产脱钩,只与价格挂钩的半脱钩化补贴--反周期补贴(后改名为价格损失保障)。由于这种补贴既能防止完全脱钩的生产灵活性补贴会产生的补贴不足与补贴浪费,提高了财政补贴的使用效率;又能防止完全挂钩的补贴会产生的贸易扭曲作用,避免“黄箱”规则约束,值得我国农产品价格改革借鉴。

(三)结合数字农业建设,建立健全基础数据库

我国没有建立关于粮食生产及市场信息的基础数据库,生产者信息、土地面积、单产、农业经营情况和价格等基础数据缺失,导致发放补贴需要耗费大量的人力物力财力去核实种植面积。基础数据的缺乏使得中央与地方对种植面积的核定不一致,导致不同省区的同一品种补贴标准不一致,国家花费了高昂的财政资金,影响了地方政府中心工作,还降低了农户对政策的满意度,造成了政策目标的偏离(郑鹏等,2016)。

因此,要加强基础数据信息系统建设,结合《数字农业建设试点总体方案(2017~2020年)》的实施,加快建立健全粮食生产及市场信息的基础数据库,逐步完善农户的承包地面积、土地流转情况、种植情况、单位产量、生产成本等基础信息,为目标价格测算、补贴测算、市场信息采集等提供真实、可靠的依据,减少地方政府核定种植面积及产量的工作量。同时加强市场信息监测,建立权威的市场信息发布平台,及时发布种植信息、供求信息、市场信息及预测,帮助农户根据对市场的预判调整种植结构(蔡海龙等,2017)。为农产品目标价格改革提供信息支持的同时,也为将来继续深化农产品价格改革提供支撑条件。

(四)统筹考虑不同品种,完善价格形成机制改革的调控体系

虽然经过几年的努力,农产品价格形成机制改革取得了一定的成效,但是在棉花、玉米、大豆等改革过程中,表现出的对其他品种农产品供需的影响,无疑体现了政策缺乏系统协同性。以东北地区为例,由于大豆与玉米、水稻种植的替代效应,尽管玉米改革取得了成功,但是很难说实现了调减玉米,增加大豆的政策目标,因为2017年在大豆生产者补贴比玉米高40元/亩的情况下,种植大豆的收益仍较玉米低1700元/公顷以上,而市场普遍预计两者差距将继续拉大(郑祖庭,2018)。此外,还导致了水稻种植面积增加的负效应。

鉴于当前我国农产品结构性失衡,小麦优质品种供给不足,水稻、玉米需要减量去库存,大豆去要增加产量、减少对外依存度的现状,以及未来小麦、水稻、玉米、大豆等的供给与需求趋势,加强研究,综合研判,统筹考虑不同品种的替代关系、比价关系,完善农产品价格形成机制改革的调控体系,防止加剧农业生产结构的失衡或者产生新的不平衡。

(五)加快农业政策性保险的探索利用,转移生产者风险

目标价格改革与玉米收储制度改革基本实现了市场定价、价补分离的目标。粮食定价权重新交给市场后,价格波动将会成为市场运行的常态,目前来看,政府的补贴只保证生产者的基本收益,如果市场价格面临剧烈波动时,生产者需要自己承担较大的损失,现有政策尚未为生产者提供有效的风险转移路径。当前要完善农产品目标价格保险,加快探索收入保险,保障生产者利益。

正在探索的农产品目标价格保险,通过将财政资金补贴在价格保险的保费上,虽然可以大幅提高财政资金的杠杆作用,但是效果不甚理想,主要存在两个问题:一是由于市场价格风险属于系统性风险,保险公司缺乏分散风险的机制,容易出现大面积亏损(程郁等,2017);二是对生产者的保障水平比较低,一般情况下,水稻、小麦等的赔付金额为每亩地两三百元,有时甚至更低,不仅难以保收益,甚至恢复生产都困难。因此,一方面要积极培育粮食期货及期权市场交易平台,探索建立“期货+保险”的风险分摊制度(郑鹏等,2016),完善巨灾、再保险等风险分散机制,为农产品目标价格保险的普遍实施提供支撑;另一方面在加大价格保险保障水平的同时,要借鉴美国、加拿大等国的先进经验,积极探索收入保险,减小生产者面临的风险,确保生产者收益。

(六)通过法律手段构建长效机制,稳定生产者预期

我国一年一定的目标价格改革政策,缺乏稳定性、连贯性和透明度,使生产者无法根据政策情况对市场预判,导致生产决策上存在盲目性,无法发挥政策对生产的引导作用。

从长远看,包含目标价格补贴政策在内的农业支持政策需要通过法律手段明确下来,对具体的政策工具、执行主体、受益主体、方式方法、补贴标准等作出规定。美国就是通过农业法及对农业法的不断修订,来规定和完善未来几年的相关农业政策(董运来等,2012),引导农户生产。通过法律强制性将农业政策及未来几年的政策明确下来,提高了政策的透明度和可预见性,不仅有效引导农民进行生产,稳定农民的预期,还有利于提高政策效果。

由于我国包括目标价格改革在内的农产品价格改革正在试点,具体的政策措施、政策工具以及配套政策还不完善,可能还需要通过比较灵活的政策文件作出相关规定并根据试点情况及时调整,短时间内可以通过提高政策公布的及时性、稳定性与可预见性给生产者一定的预期,但是长远来看,还需要尽快研究立法,构建长效机制。

参考文献

1.蒋和胜.农产品价格形成机制改革的回顾与思考.经济理论与经济管理,1999.3:66

2.方向明,蔡海龙.农业支持政策亟待调整和完善.农民日报,2015.3.21.第003版

3.杜鹰.完善农产品价格形成机制.中国经济报告,2016 (12) :25

4.张晶,王克.农产品目标价格改革试点:例证大豆产业.改革.2016 (7): 42~43

5.李亚飞.粮食收储改革向稻麦进发.《瞭望新闻周刊》,2018.2.8.

6.程郁,叶兴庆.借鉴国际经验改革中国农业支持政策.学习与探索.2017(3):115~117

7.黄季焜,王丹,胡继亮.对实施农产品目标价格政策的思考—基于新疆棉花目标价格改革试点的分析.中国农村经济.2015(5): 14~15

8.李国祥.深化我国粮食政策性收储制度改革的思考.中州学刊.2017(7):32

9.陈菲菲,石李陪,刘乐.大豆目标价格补贴政策效果评析.中国物价.2016(8):64~65

10.张杰,杜珉.新疆棉花目标价格补贴实施效果调查研究.农业经济问题.2016(2):13

11.蒋黎.完善农产品目标价格改革的思考与建议.价格理论与实践.2016.2.25:74~75

12.郑鹏,熊玮.农产品目标价格政策研究的理论困境与突破方向—一个元分析.江西社会科学.2016(11):77

13.蔡海龙,马英辉,关佳晨.价补分离后东北地区玉米市场形势及对策.经济纵横, 2017.6:89~91

14.程继斌:大豆目标价格补贴政策存在的问题及建议.财政部网站:

http://www.mof.gov.cn/zhengwuxinxi/diaochayanjiu/201606/t20160617_2329277.htm

15.郑祖庭.低价进口大豆冲击市场 国产大豆如何突出重围.中国粮食经济,2018(3):22

16.董运来,王大超.国外农业支持政策及其对中国的启示.世界农业.2012(10):60